예스24 시장 장악력에 네이버 물류 능력 더하면 시너지

도서시장 진출 쿠팡 견제 효과도

성장성 높은 카뱅 지분 확보는 덤

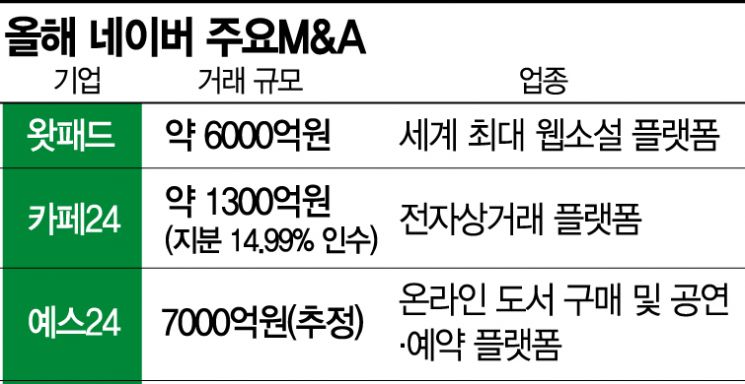

[아시아경제 이민우 기자] 올해 들어 왓패드, 카페24 등 꾸준히 인수합병(M&A)에 나섰던 네이버(NAVER)가 예스24를 다음 목표를 삼았다. 예스24 인수가 이뤄질 경우 네이버의 물류 역량이 더해져 시너지 효과를 낼 것으로 예상된다. 네이버 역시 도서 및 공연 시장에서 단숨에 강자로 떠오를 수 있게 됐다. 여기에 이미 물류 역량을 앞세워 도서 시장에 진출한 쿠팡을 견제하는 효과도 기대할 수 있다는 분석이 나온다.

네이버는 예스24를 인수한 배경은 도서, 공연 시장에 본격적으로 뛰어들기 위한 것으로 풀이된다.도서 및 음반 유통, 영화·공연 티켓 판매 등 문화상품을 두루 다루는 예스24는 올해 1분기 기준 누적 회원수 약 1895만명으로 온라인 서점 1위를 차지했다. 홈페이지 일평균 방문자수만 8만7669명에 이르는 것으로 전해졌다. 영화·공연 티켓 예매 시장에서도 지난해 기준 시장 점유율 2위(26.93%)를 차지하고 있다.

뜻하지 않은 코로나19의 수혜로 부진에서도 벗어났다. 올해 상반기 매출 3273억원, 영업이익 69억원으로 전년 동기 대비 각각 9.4%, 20.3%씩 상승했다. 당기순이익도 213억원으로 흑자전환되며 지난해 상반기보다 큰 폭으로 성장했다. 김재윤 KTB투자증권 연구원은 "코로나19 이후 오프라인 서점에서 온라인 서점으로 도서 구매 고객 수요 이동이 빨라져 온라인 서점 1위업체로 이러한 변화의 최대 수혜를 받았다"고 설명했다.

예스24가 향후 성장하는 데 필수 요소로 꼽혔던 물류 부문에 네이버의 역량이 보태진다면 더욱 상승작용이 일어날 것으로 점쳐진다. 당초 예스24는 경기도 파주 일대에 스마트 물류 센터를 구축할 계획이었다. 이를 통해 비용통제가 핵심인 온라인 서점 사업에서 인건비 감소, 배송처리 속도 증가 등 효율성을 높여 수익성을 키우겠다는 구상이었다. 이미 물류 부문의 역량을 갖춘 네이버가 인수할 경우 이 부분이 해결되는 셈이다. 그간 별도로 도서, 공연 시장에 뛰어들지 않았던 네이버로서는 단숨에 시장 지배력을 높일 수 있는 계기이기도 하다.

온라인 서점 시장을 적극 공략하고 있는 쿠팡을 견제하는 의미도 담겼다는 해석도 있다. 앞서 쿠팡은 지난해 주요 출판사들에 직거래 사업 제안서를 보내고 도서 직매입을 확대했다. 도서 주문이 들어오면 바로 배송하도록 대형 출판사의 인기 서적을 쿠팡의 물류창고에 쌓아두겠다는 전략이다. 때문에 송인서적, 서울문고 등 유명 서점이 잇따라 부도처리되는 가운데 쿠팡이 출판 시장을 점유하는 속도가 더욱 빨라질 것이라는 전망이 나오기도 했다. 업계 관계자는 "이미 다양한 이커머스로 주문부터 배송까지 모든 과정을 아우르는 종합 물류 역량을 갖춘 네이버가 예스24 플랫폼의 영향력을 확대하면 쿠팡의 지배력 강화에도 제동이 걸릴 수 있을 것"이라고 했다.

미래 성장성이 높게 평가되는 카카오뱅크지분을 확보할 수 있는 것도 긍정적으로 평가된다. 카카오뱅크 주가가 이미 국내 증시 시가총액 9위(우선주 제외)에 이를 정도로 상승했지만 플랫폼 장악력을 감안하면 미래 가치는 더욱 상승할 수 있을 것으로 예상된다.

다만 예스24 일가의 '변덕'이 다소 변수로 작용할 확률도 있다. 앞서 예스24는 지난 4월 카카오뱅크 지분 매각을 위한 기밀유지협약서(NDA)와 입찰제안요청서(RFP)를 배포한 뒤 일주일 새 거래를 철회했다. 인수의향서를 받은 뒤 단 3일만에 급취소한 것이다. 상장을 앞둔 카카오뱅크의 가치가 꾸준히 상승할 것을 고려했기 때문이다. 당시 업계에서는 당황스럽다는 반응이 나왔다. 업계 관계자는 "투자설명문(IM)도 제공하지 않고 단순히 물량만 제시한 뒤 납입 계획을 받은 것은 사고 싶으면 연락을 달라는 식의 호가 경쟁이 아니었나 싶다"고 털어놨다.